Isabelle Duhau

Lundi 14 avril 2025 à 18h

L’équipement public que nous sommes tous amenés à fréquenter trouve son origine à la fois dans l’espace chrétien d’Ancien régime et dans les évolutions législatives du XIXe siècle. En reconstituant son histoire, il s’agit de donner les clés de lecture d’un lieu finalement mal connu et qui souffre de préjugés, tant notre rapport à la mort a évolué.

Le cimetière médiéval jouxte l’église paroissiale construite au milieu des habitations. L’inhumation se fait dans l’église même, au plus près de Dieu, ou dans le cimetière. Le corps est disposé dans un cercueil ou simplement enveloppé d’un linceul, puis placé dans la fosse. La conviction chrétienne que l’esprit des morts demeure au cimetière explique la sacralisation de l’espace : celui-ci est bénit dans un cadre liturgique précis. Il doit répondre à certaines règles : être proche de l’église, clos d’un haut mur, comprendre un ossuaire, une croix monumentale, et être fermé à clé. Toute activité profane y est proscrite. Les tombeaux individuels sont absents et, faute de place, la pratique de l’exhumation habituelle.

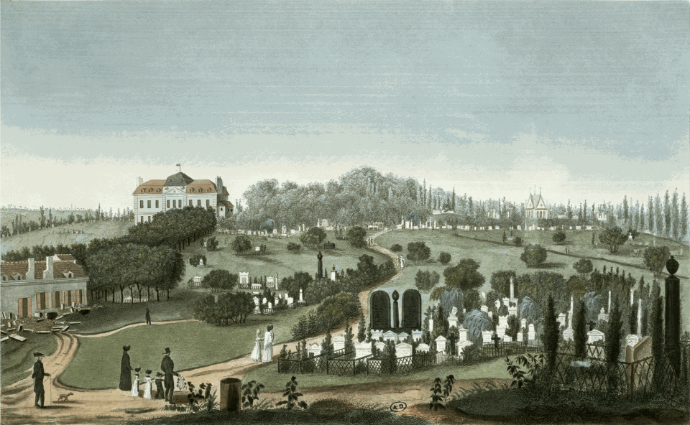

Après les troubles révolutionnaires et la saisie des biens du clergé, le décret de 1804 interdit l’inhumation dans l’église et transfère la responsabilité du cimetière à la commune. Dans les villes, il impose son éloignement géographique des habitations pour des raisons d’hygiène, exigence étendue à tous les villages en 1843. Le décret prescrit des fosses individuelles et des carrés, entourés de murs, haies ou fossés, réservés aux autres cultes. Sorte de dédommagement pour les familles qui avaient le droit d’être inhumées dans l’église, le décret autorise la vente de concessions et la construction de monuments. En 150 ans, le cimetière devient progressivement le musée de sculpture en plein air que l’on connaît, espace plus ou moins paysager, où tout le talent des architectes et des sculpteurs s’exprime dans un art funéraire illustrant la mort, la foi ou la glorification du défunt. La grande variété des modes d’inhumations (en pleine terre, en caveau, en enfeu, en columbarium après l’autorisation de la crémation en 1887, en cavurne plus récemment), des matériaux, des formes, des décors et de leur symbolique, des manières de fleurir les sépultures, renouvellent totalement l’esprit du lieu.

À partir des années 1950, la standardisation des tombeaux

et l’usage intensif des produits phytosanitaires font du cimetière un

équipement minéral, répétitif, moins fréquenté, où les spécificités locales

peinent à s’exprimer. Toutefois, depuis quelques années, les pouvoirs publics

mesurent l’opportunité que représentent ces réserves foncières, rattrapées par

l’urbanisation. Ils cherchent à ouvrir le cimetière sur la ville et, tirant

partie de sa re-végétalisation, le transforment en promenade, nouveau champ de

repos, propice à la méditation et à la déambulation.

S'inscrire

Appel aux dons

Afin de financer les coûts administratifs de gestion, ainsi que l’abonnement à la plate-forme internet, les personnes qui s’inscrivent sont cordialement invitées à verser un don, laissé à leur discrétion.